はてなブックマーク

- AI エッセイシリーズ

- Notebook LM記事分析シリーズ

- NY事件簿

- SNS

- T.Ohhira エンタメワールド

- Webライター

- アーカイブ

- エッセイ

- エンタメワールド・もくろく

- エンタメ小説の書き出し2000字

- おすすめ100

- オタク

- お一人さま

- お役立ち長文記事

- サブカルチャー

- ジョーク・おもしろ話

- データ・図録

- なつかしいホテル

- ニューヨーク

- ブログ

- へんな言葉

- ボキャブラリー

- わが母

- 違いわかる?

- 英語教科書名作集

- 見た目

- 高級ホテルロビー怪しい人

- 高齢者

- 詐欺師たち

- 再掲載シリーズ

- 作家・作品

- 純文学

- 書店と図書館

- 書評

- 小説新人賞

- 人生相談

- 大阪と神戸

- 読書記録

- 日本と韓国

- 被リンク

- 姫路市

- 立ち飲みと居酒屋

- 話題性

2011年1月18日火曜日

1970,NewYork City「西97丁目」の思い出(10)・スタットラーヒルトンでの私の職務

これはその日客が出発して本来なら空室になる予定でありながら、午後3時に流されてくるハウスキーパー(客室係)からのレポートにオキュパイド(使用中)と示さ

れたルームナンバーをピックアップして別のリストに書き出し、マスターキーを持ってその客室を一つづつ開けて室内をチェックする仕事なのである。

2000もの客室のあるこのホテルでは毎日そうした部屋は100室以上もあって、各フロア—にまたがったそれらすべての部屋をチェックし終えるには、どんなに速くやっても2時間を下回ることはない。

私はこの仕事のやり方を先輩の同僚であるアーリーについて覚えた。

アーリーは白人とペルトリコ人の混血の明るくて大変気のいい男であったが、非常に女好きで私と一緒に館内を歩いている時でも側を女性がが通るときまって口笛をピューと鳴らし、舌で唇をなめなら「ブチュブチュ」とういかにも卑猥な響きもつ音を発して女が通り過ぎて行った後もいかにも名残惜しそうにずっとその後姿を目で追っているのである。

いつもそんなストレートな表現が出来る男であった。

そんなアーリーだったが私にはまじめに、しかも丁寧に仕事を教えてくれた。

彼はまず「目的の部屋の前に立ったらドアを3回ノックするのだ」と言った。

そして返事が無かったら(ほとんどそうだが)マスターキーで鍵を開ける。

そして部屋へ入るや否や大きな声で「セキュリティ エニボディホーム?(保安係です。どなたかいらっしゃいますか?)と言わなければいけない。

その理由は万一中に客がいた場合、突然黙って人が入り込んでいけば強盗にでも踏み込まれたのではないかと相手がびっくりするからなのだ」

アーリーは私にそのように説明してくれた。

部屋に入って中を見渡し客の荷物の有無を確認し、荷物が無ければ持参したリストにV(vacant),もしまだ荷物があればO(oqupaied)をるーむなんば—の横に記すのである。

3時の時点ではまだオキュパイドであった客室もこうしてチェックして廻る時間にはほとんどの部屋は空いており、まだ中に客がいたり荷物が残っている部屋は全体の1割ぐらいでしかなかった。

チェックの終わったリストのルームナンバーの横には、たまにある「O」とう字を圧倒してズラーと「V」の字が並んでいた。

体を動かすことが主体のすごく単純な仕事であり、私は一日でその業務の要領を飲み込んだ。

2日目は私の仕事をチェックする為、今度はアーリーが後ろへついて廻った。

あと10室ぐらいを残してその日のチェックもそろそろ終りに近づいてきたとき、部屋に入ってキョロキョロとあちこち見まわしていた私を、窓際に立って外を見ていたアーリーが突然呼んだ。

何ごとかと私が近づいてくと、アーリーは向いの部屋を指差して「あそこを見てみろ」と言った。

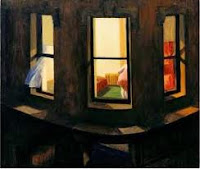

スタットラーヒルトンの客室は一部フロア—がコの字状になっており、そこに位置する部屋は5〜6メートルぐらい隔ててお互いの窓が向かい合っているのだ。

アーリーが指差したのはそうなった部屋の向の窓であった。

「カーテンの隙間からポリスのユニフォームが壁に吊ってあるのが見えるだろう」

アーリーは私の目をそちらへ向けさせてから言った。

「多分あそこへはジミーというポリスが女を連れ込んでいるんだ。

彼はこの辺を管轄する21分署で風紀係の担当だが職権を利用していつもその辺のストリートガールを連れてああしてしけ込むんだ。

もちろん女も客室もロハだ。

時々このヒルトンでも客とコールガールがトラブルを起こすことがあり、そのときあのジミ—に処置を頼むのでその見返りに部屋をて提供しなければ仕方がないのだよ」

アーリーはいかにもいまいましいといった口調で私にそう話して聞かせた。

私も過去に何度か映画などでアメリカのポリスの腐敗ぶりを見聞きしてはいたが、今こうして窓の側に吊ったポリスの制服を見ながらアーリーの話を聞いていると現実は聞きしに勝ってひどいものであるかもしれないと思えてきた。

そしてこの前のパーティで会った商社マンの渡瀬の話もそうだったが、ここニューヨークでは窓から見える向こう側の部屋についての話をよく聞くものだ、と思ったりもした。

to be continued